كان لا بدّ من إغراق السوريين بهموم أكثر قسوة وأقل شأناً من حريتهم لكي يلعنوا ما خرجوا من أجله في بداية ربيع 2011، وكان عليهم أن يصلوا بعد عشر سنوات من الخوض في الدم إلى الرضى عن أسوأ أحوالهم كخلاص من أوضاع أكثر قسوة سيصلون إليها، ولهذا يهمس بعض اليائسين من الفرج اليوم: ليتنا لم نصرخ.

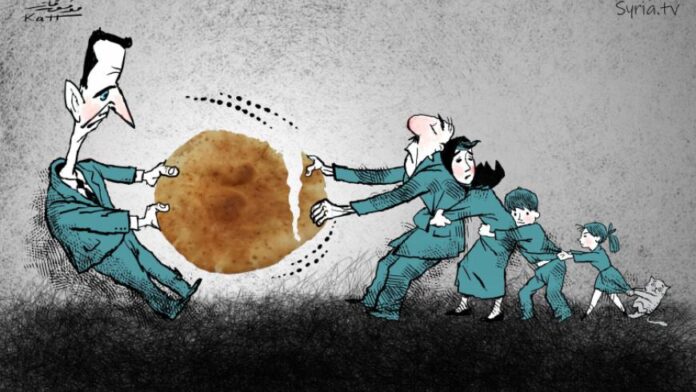

اليوم يتوازع السوريون هموم حياتهم في كل مكان وصلوا إليه مرغمين أو بإرادتهم، ومن اختار أن يكون لاجئاً يحنّ إلى الوطن ويخشى من الموت والجوع فيه، ومن اختار البقاء بإرادته أوعنوة يتمنى أن يهرب في أي اتجاه من الأرض الواسعة فقد ضاقت عليه البلاد التي اعتقد أنها وحدها الملاذ والأمان، وهؤلاء ليسوا على قلب من يحكمهم فحتى عتاة الموالين ساخطون من سذاجتهم، والبقية بات ولاؤها فقط للحياة التي تتناقص هنا في بلاد قرر حاكموها أن تكون إما عرشاً وإما قبراً.

أما عن المصائر الجمعية لكل هؤلاء فالتجارب التي شهدوها تشير فقط إلى جهات الخراب التي سبقتهم، ودراسات مراكز البحث والتوقعات والتحليلات الصحفية والسياسية منذ عشر سنوات تتوقع أن تتحول سوريا إلى دولة فاشلة بامتياز فهي إما في طريقها إلى اللبننة أو العرقنة أو الأفغنة وهذه الأخيرة تثير اليوم ذعر السوريين والمنطقة والعالم، وهذا بالنسبة لأكثر المتفائلين بقيام نصف دولة في سوريا يعني نهاية حلم العودة إلى قطعة أرض آمنة في هذا الجزء البائس من الكوكب.

مشهد التهجير الأخير من درعا البلد استفز ذاكرة المطرودين من بيوتهم، وأن المصائر لن تتوقف أبداً فاللعنة قد حلت على الجميع وفق ما يفسره المتطيرون ممن يرون الأمر من باب المعصية الجمعية للسوريين، وربما بسبب الخروج على الحاكم (حتى لو كان ظالماً) كما يراها أتباع شيوخ (السلتة)، ومؤامرة كونية على الدولة، ومؤامرة صليبية على المسلمين، ومؤامرة إسرائيلية على دول الممانعة، وخونة ومرتشون باعوا البلاد بخمسين دولاراً.. وهكذا تاهت فكرة الصارخين الأوائل بالحرية والكرامة ورفع الاستبداد.

في دول الجوار والعالم الحر ينام السوري على كابوس الطرد من هناءة اللجوء، وترتفع ضدهم نبرة التنمر والسخط والعنصرية، وحتى الأشقاء ضاقوا ذرعاً بهم، وباتوا يرونهم نذر شؤم قادم لبلدانهم التي يعتقدون أنها آمنة، وأما الأنصار فباتوا يرون فيهم شركاء في المال والخبز والماء، ولذلك برامج الأحزاب التركية تقوم حالياً على فكرة واحدة في حروبها- للوصول إلى السلطة أو انتزاعها- هي طرد السوريين وإعادتهم إلى بلادهم، وأما اللبناني فالقصة لديه حالة انتقام وإثبات ذات وتفوق عرقي و(مكسر عصا).

في الداخل المحطم الجائع المعتم يبدو الصراع جنونياً بين القاتل والقتيل الحيّ بيولوجياً، وامتحان فريد لقدرة الإنسان على الصبر والانحناء، وهذا كله ممزوج بالسخط على من استطاع الفرار من مزرعة الموت، ونال بعض الحرية والضوء بالرغم من هول فكرة اللجوء، ولهذا تتشظى المعارك في بلاد محكومة بخمسة جيوش ومئات الميليشيات الغريبة، وكتائب المرتزقة التي تعيش على هذا الفتات المنهك.

أم المصائب السورية هي النخب المتصارعة المشتتة التي تروي الحكاية كما لو أنها إرث ذاتي فردي، ووفق أهواء غير وطنية مدفوعة برغبات من يدفع ثمن الإقامة والطعام والموقف، وهذا قد يجد من يبرره حيث السياسة ضرب من القمار، ولكن ما لا يمكن تبريره للأجيال القادمة من السوريين هي مسؤولية نخب الفكر والثقافة والإعلام التي لم تجد حتى اللحظة مشروعاً واحداً لمقاومة نسيان اللحظة الأولى لهذا الخروج الجماعي على الطغيان، ولهذا نرى هذا الكم الكبير من القيح والتكرار والسذاجة والاستلاب في رواية ما حصل في سوريا منذ عشر سنوات إلى الآن.

لا يكفي أن نثرثر بالحقيقة التي يمررها لنا الآخرون، وخاصة في الشأن الوطني يجب أن نتحراها جيداً، وأن لا نكون مأخوذين بأحقادنا وانتقامنا الفردي والقطيعي لذلك يجب أن نكتب وننشر وننسخ وعيننا على ما قاله ميلان كونديرا: (أن تكون كاتباً لا يعني أن تبشّر بحقيقةٍ ما، بل يعني أن تكتشف تلك الحقيقة).

عبد الرزاق دياب _ تلفزيون سوريا