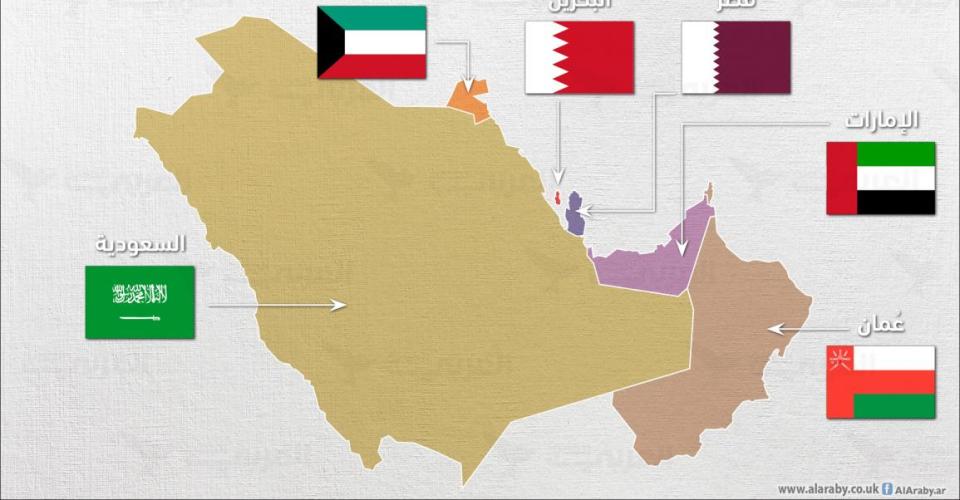

يطرح اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، والصدمة التي أحدثها الإعلان عنه في الشارع العربي، مجدّدا للنقاش ما درج باحثون ومثقفون خليجيون، في السنوات الأخيرة، على تسميتها اللحظة الخليجية. والمقصود صعود دور دول الخليج العربية، وتصدّرها المشهد السياسي العربي والإقليمي، بعد انتقال مركز الثقل إليها نتيجة سقوط الحواضر العربية الكبرى (القاهرة، بغداد، دمشق، بالترتيب)، وتهشّمها، أو ضعفها وانكفائها، وهي الحواضر التي طالما نافست وتنافست على زعامة العالم العربي، وقادته فعليا في العقود التي تلت الاستقلال، والصراع مع إسرائيل.

ومع التسليم بأهمية الدور الذي أخذت تلعبه دول الخليج العربية في العقدين الأخيرين على الساحة الإقليمية، والدولية أيضا، إلا أنه لا يمكن فهمه من دون الوقوف على خلفياته، والتذكير بأسبابه وحيثياته، قبل مناقشة مستقبله. يجب أن نلحظ أولا أن هذا الدور هو نتيجة عامل حصري ووحيد، اسمه النفط، وما ترتب على اكتشافه من تراكم كبير للثروات في دول المنطقة. بعبارة أوضح، يرتبط الدور الفاعل لبعض دول الخليج العربية باستمرار احتياج العالم النفط، وهو مرهون باستعداده لدفع الثمن الذي تستطيع معه هذه الدول الاضطلاع بالدور الإقليمي الذي اكتسبته بفضله. وعليه، يمكن ملاحظة أن دور دول الخليج وسياساتها الخارجية كانت تتمدّد خلال العقود الثلاثة الأخيرة وتنحسر، اعتمادا على سعر النفط في الأسواق العالمية، وقد بلغ ذروته مع موجة الصعود الطويلة بين عامي 2002 و2014.

ثانياً، ارتبطت اللحظة الخليجية ارتباطا وثيقا بانكماش دور الحواضر العربية، وفشل المشروع النهضوي العربي بنسخته الأولى، القومية، التي قادتها النخب، ونسخته الثانية، الديمقراطية، التي تصدّى لها الشارع. صحيح أن دور دول الخليج بدأ يبرز بعد صدمة النفط عام 1973، لكن الصحيح أيضا أنه بحلول هذا الوقت كان المشروع القومي العربي قد انهار، ولعبت السعودية خصوصا دورا فاعلا في إنهائه، بفعل اصطفافات الحرب الباردة والتنافس على زعامة المنطقة بين الملك فيصل والرئيس عبد الناصر، فأسهمت في فكّ عرى الوحدة السورية – المصرية عام 1961، وفي استنزاف مصر في اليمن (1962 – 1967) واستتباعا هزيمتها في حرب 1967 مع إسرائيل. في المرة الثانية، قادت السعودية والإمارات مشروع إجهاض نتائج ثورات الربيع العربي، في مصر وسورية خصوصا. في مصر دعمت الدولتان وموّلتا الانقلاب العسكري الذي أطاح أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث. وفي سورية، شجّعت السعودية والامارات روسيا سرا على التدخل عسكريا، أملا في أن يؤدّي ذلك إلى احتواء النفوذ الإيراني، ومنع انتصار المعارضة بلونها الإسلامي، فأعطت الدولتان، بحسب وصف صحيفة ذا غارديان، بذلك النظام السوري “قبلة الحياة”.

بلغت اللحظة الخليجية ذروتها عندما التقى العاملان الأول والثاني، ففي الأعوام التي انطلق فيها الربيع العربي، كانت أسعار النفط في ذروتها، وكان لدى السعودية والإمارات ما يكفي من الموارد لتخصيصها لإجهاض حلم التغيير الديمقراطي في العالم العربي، فخصّصت الإمارات وحدها 20 مليار دولار لدعم الانقلاب العسكري في مصر، وقدمت السعودية مثلها. وفي الوقت نفسه، تلقت الحواضر العربية في ظروف الربيع العربي ضربة قاصمة أخيرة، أخرجتها كليا من المشهد، فانكفأت مصر على نفسها بعد محو نتائج ثورة يناير، وانكمش دورها حتى باتت عاجزةً عن الدفاع عن أمنها ومصالحها. أما سورية فقد تحولت ثورتها إلى حرب وكالة إقليمية ودولية حولتها إلى أشلاء، وسبقها العراق إلى ذلك، ليبلغ الدمار فيه مبلغه خلال الحرب على داعش (2014 – 2017).

النقلة الأخيرة في ظروف ما تسمى “اللحظة الخليجية” تمثلت في تطبيع بعض دول الخليج العلاقات مع إسرائيل، ومحاولة طي صفحة الصراع العربي – الإسرائيلي، بتمكين الأخيرة من تحقيق نصر مبرم ونهائي على الفلسطينيين، في مقابل أن تساعد إسرائيل في مواجهة إيران وتركيا وتيارات الإسلام السياسي، والتأثير في السياسات الأميركية بما يوافق ذلك.

في كل ما تقدّم، يبدو تعبير “اللحظة” دقيقا وصادقا في تعبيره عن افتقاد الدور الخليجي إلى مصادر قوة حقيقية دائمة خارج سياقه العربي، فهو حاليا مرتبط بالنفط وأسعاره، وباستمرار القوى المركزية العربية ضعيفة، وبتحالفٍ غير مأمون وغير قابل للاستمرار مع إسرائيل. هي إذا لحظة لا أفق حقيقيا لها، وثمن ضياعها كبير.

د.مروان قبلان_ العربي الجديد