سيريا برس _ أنباء سوريا

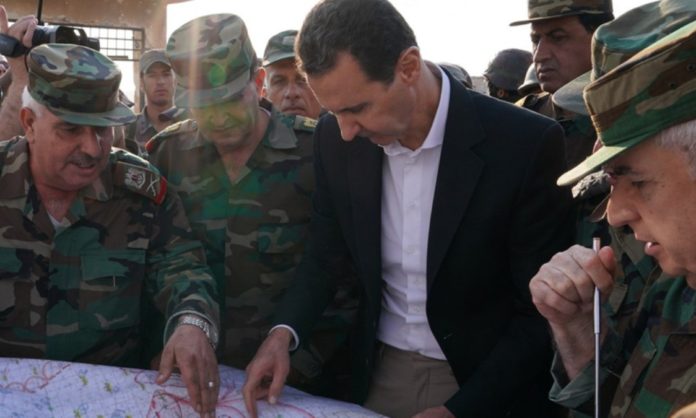

يذهب الظن بسوريين، إلى أن نظام بشار الأسد، كان ضمن من استهدفهم، بنيامين نتنياهو في 25 أكتوبر الفائت، بقوله “نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط.. وهناك المزيد من الدول التي ستطبّع علاقتها مع إسرائيل”.

ويوصل الظن بهؤلاء، حد اليقين، لأن توقيع بشار الأسد اتفاقية سلام مع إسرائيل ومن ثم تطبيع العلاقات، هو طوق النجاة الوحيد لإعادة إنتاج نظام، بات ترويجه، أثقل من أن تتحمل، حتى روسيا، تبعاته، بعد ضيق مخارج أزمات الأسد، السياسية والاقتصادية والجنائية.

والسؤال هنا من دون توطئة ومقدمات، هل يقدم بشار الأسد على التطبيع مع إسرائيل، أو نقل العلاقات من تحت الطاولة وعبر وسطاء، معتمداً على مبررات الواقعية وتبدل مفهوم الصراع، كما مهد عضو القيادة القطرية بالحزب الحاكم، مهدي دخل الله، قبل فترة، واستغلال هرولة “العربان” التي قد تبعد الدولة الممانعة، عن صفة الخيانة.

أغلب الظن، أن بشار الأسد، يموت ولا يقترف هذه الجريمة، ليس لأنه وطني ولن يتنازل عن الحقوق والمغتصبات، فالرجل باع أجزاء من سوريا للروس والأمريكان اليوم، وليس لأنه لم يترك إرثاً لسوريا والمستقبل والأجيال، كما أشيع عن أبيه إبان مفاوضات مدريد عام 1991.

بل لأن الأمر أبعد وأخطر من ذلك، ولا يمت لحب سوريا وأراضيها وشعبها بأي صلة، كما لا يتعلق بأي شكل، بقضية العرب الأولى، فلسطين، كما يقال لدى الممانعين.

لأن التطبيع، والأسد يعي ذلك أكثر من غيره، سيلغي جميع أشكال سيطرة النظام على سوريا والسوريين، وإن عبر التدرج، فالنظام الذي يرى بانتخابات الإدارة المحلية تهديداً ويصدر لها قائمة حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية، سيفقد إن تجرأ على التطبيع، أداة قانون الطوارئ الذي يسلطه على رقاب السوريين متى شاء، ويخسر جميع السرقات التي تتم عبر التوازن الاستراتيجي ومحاربة العدو، بل وسيدق بيده مسماراً طويلاً بنعش الدولة العميقة التي أسسها حافظ الأسد، المبنية على شرعية زائفة “محاربة إسرائيل”.

وربما لا يغيب عن الأسد، أن تفكيك الجيش أو تقليل عدده وعتاده، هو الخسارة الكبرى جراء اتفاقية سلام مع إسرائيل، فتلك المؤسسة الإيديولوجية المبنية شكلاً لحماية الحدود ومحاربة العدو، لها دور وظيفي محدد وهو حماية كرسي الحكم وقمع السوريين ومحاربة تطلعاتهم للحرية والكرامة، كما رأينا منذ أول صيحة حرية بدرعا، منتصف آذار مارس/2011 حتى اليوم.

بل وليس من الغرابة، أن بشار الأسد تحديداً، يعرف يقيناً، أن التطبيع مع إسرائيل، هو الطريق الوحيد -بعد إفشال الثورة وأحلام السوريين- الذي ينهي الحالة الأسدية والحكم الأسري المافيوي الذي أرسى عمقه حافظ الأسد.

قصارى القول: يقول سوريون، ممن نهلوا ثقافتهم من باتريك سيل “الأسد: الصراع على الشرق الأوسط” أو ممن أتموا معارفهم من بثينة شعبان “عشرة أعوام مع حافظ الأسد” أن حافظ الأسد رفض توقيع اتفاقية السلام، لأن مطلبه بوضع رجله ببحيرة طبريا لم تقبله إسرائيل، كما ينسب تغريراً، لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأسبق، “شبتاي شفيط”.

لكننا نعتقد، لو أن إسرائيل قبلت بالتنازل عن شط طبريا، لطلب الأسد الأب كامل البحيرة وبجميع جوانبها، ولو وافقت لقال إنه، معتاد قبل أن يسبح، أن يجري على يابسة بعمق عشرة كلم …ولو وافقت إسرائيل لطلب منها العودة إلى حيث كانت قبل 1948.

بمعنى، لا يمكن للأسد الأب أن ينهي استبداده ويهدم إدارات وأفرع الأمن ويقلص السرقات، عبر الانكشاف أو التطبيع، بل كان حافظ الأسد يرى بالتشارك مع الأوروبيين، اختراقاً لأسرار مزرعته، بدليل استمرت مفاوضات الشراكة لأحد عشر جولة، من دون الوصول لاتفاق رغم تقديم الأوروبيين برامج المساعدة “ميدا 1 وميدا 2 ” وتعهدوا بمنح وقروض وتنمية وتأهيل، يمكن أن يبدل من حال سوريا.

بل ومن موقعي كشاهد ومشارك بعديد من مفاوضات الشراكة التي استمرت لتسع سنوات، أعلم يقيناً أن قرار حافظ الأسد ومن بعده بشار، كان فاوضوا واشتروا الوقت وزيدوا الشروط والمطالب، ولكن لا توقعوا…وطبعاً الولد سر أبيه، ولعل بالمفاوضات مع المعارضة، إن بجينيف أو لاحقاً اللجنة الدستورية، دليلا على انتقال المورثات والمخاوف والإجرام.

نهاية القول: ربما يقول سائل، ألم تترك إسرائيل لمصر مبارك، بعد كامب ديفيد، كامل الحرية بالديكتاتورية والقبضة الأمنية والحزب الوطني الواحد، وحتى عدد الجيش وأكاذيب تسليحه.

الرد على ما نحسب يأتي من الزمن أولاً، فالصح وقت ثنائية القطب وأول اتفاق سلام عربي إسرائيلي، خطأ بزمن التلاشي الذي نعيش. ومن حجم وثقل مصر ثانياً، ليكون الثالثاً بقيام الجيش المصري الكبير، بما لا تستطعه، أو تريده إسرائيل، ولعل بهدوء جبهة سيناء والخزي أمام تمادي أثيوبيا، بل ومناكفة تركيا على مدار الساعة، أجوبة واضحة، فقدت كل مبرراتها بسوريا اليوم، بعد أن خسر بشار الأسد كل ما يمكن بيعه لإسرائيل.

هامش1: لم يُصب العروبيون، بأكثر من صفعة، بعد تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل الشهر المنصرم، في حين جاء الوجع أكبر، جراء التطبيع مع السودان، وإن بوساطة أمريكية.

بيد أن الجرح، كان عميقاً بحيث لن يندمل، وقت وقعت مصر اتفاقية السلام”كامب ديفيد” عام 1978 ومن ثم التطبيع وتبادل السفراء عام 1980 وكذا، وإن بألم أقل، عام 1994، وقت “وادي عربة” الأردن وقبله، اتفاقية “أوسلو” عام 1993 مع الفلسطينيين.

وأما لماذا تفاوت الألم واختلاف عمق الجراح وحدود تلاشي الأمل، ففضلاً عن الحدود المشتركة وأهمية ودور الزمن وما كان يقال عن ثنائية القطب وقتذاك. لدى مصر شعب يعول عليه وتاريخ وملامح دولة يعتد بهما، في حين لم يزل الخليج بطور ماقبل الدولة بأطوار أياً شهقت أبنيته الكرتونية ووصل التغرير بدخل الفرد السنوي.

ومن لزوم ما لايلزم ربما، التذكير بذهنية العشيرة والشعوب المغيّبة الاستهلاكية، ولا حتى بمهام المناكفة والتبعية، كأحسن أدوار تلك “الدول” الوظيفية.

هامش 2: يكتمل الوجع، إن استمر أخذ “الواقعية” معياراً، فاستغلت إسرائيل والولايات المتحدة، ضعف وتشرذم المنطقة، فأوقعت العراق باتفاقية سلام على صعوبة ذلك التصور، نظراً للهيمنة الفارسية ..أو استجرت السعودية، والأرجح ستفعل.

وقتذاك، قد لا يكون من عائق، أخلاقي ولا حتى قومي، لدى دول المغرب العربي، وأخص تونس، فهناك دول متأصلة وشعوب فاعلة، ستغيّر، بعد مصر وتعب الشعبين السوري والعراقي، من ملامح الصراع وإعادة رسم الخرائط من جديد.

الكاتب : عدنان عبد الرزاق_ “زمان الوصل”